Inschriften an biblischer Stätte entdeckt

Wissenschaftler der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Israelischen Altertumsbehörde (IAA) fanden nahezu 40 Elemente, die als antike Graffiti beschrieben werden können. Sie befinden sich in dem Raum auf dem Zionsberg, der als Schauplatz des Letzten Abendmahls bekannt ist.

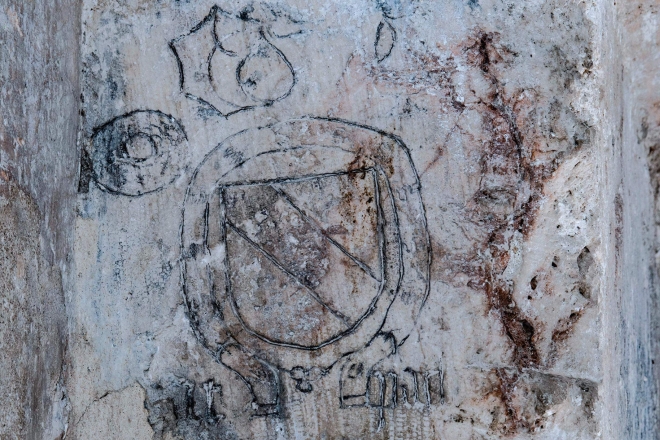

Die Funde, die kürzlich im Fachjournal «Liber Annuus» veröffentlicht wurden, umfassen 30 Inschriften und neun Wandzeichnungen. Bislang erschwerten die stark abgenutzten Oberflächen und die schlechte Beleuchtung die Erforschung erheblich.

Neue Erkenntnisse durch moderne Technik

Dank neuer technologischer Fortschritte hat sich dies nun geändert. «Durch den Einsatz von Bodenradar, Laservermessung, Laserscanning und moderner Fototechnik konnten wir jeden Winkel des Abendmahlsaals erfassen und ein präzises 3D-Modell erstellen. Sogar das Innere der antiken Steine konnten wir durchdringen», erklärte der Archäologe Amit Re'em.

Diese Technologien halfen bereits zuvor dabei, alte Wandmalereien und religiöse Symbole freizulegen, darunter Darstellungen des «Löwen von Juda» und des «Agnus Die» – des Lammes, das Jesus Christus symbolisiert.

Einblick in Besucherströme

Die jüngste Entdeckung mittelalterlicher Inschriften bietet nun einen noch tieferen Einblick in die Besucherströme, die diese historische Stätte im Laufe der Jahrhunderte aufsuchten.

Mithilfe multispektraler Fotografie und der Reflectance Transformation Imaging (RTI)-Technik wurden die detailreichen Inschriften dokumentiert und im Labor ausgewertet, um sie besser lesbar zu machen.

«Diese Graffiti eröffnen neue Perspektiven auf die geografische Vielfalt und die internationale Pilgerbewegung nach Jerusalem im Mittelalter», erklärte Ilya Berkovich von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Pilger besuchten Saal

Die Entdeckungen zeigen, dass christliche Pilger zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert den Abendmahlsaal aufsuchten. Einige von ihnen hinterliessen Botschaften in ihrer jeweiligen Muttersprache.

Forscher vermuten, dass eine der Inschriften von einer christlichen Frau aus Aleppo stammt. Eine andere Hinterlassenschaft trägt den Namen Johannes Poloner aus Regensburg in Deutschland, der 1421–22 nach Jerusalem reiste und später ein Buch über seine Pilgerfahrt verfasste.

Mehrere Adelige und Ritter hinterliessen ebenfalls ihre Spuren, darunter ein Wappen von Tristram von Teuffenbach, einem steirischen Edelmann, der 1436 in Begleitung von Erzherzog Friedrich von Habsburg reiste. Auch der Schweizer Ritter Adrian I. von Bubenberg, bekannt für seine Verteidigung von Bern, verewigte sich mit einer Inschrift.

Grössere Vielfalt als angenommen

Eine armenische Inschrift mit der Aufschrift «Weihnachten 1300» wurde ebenfalls entdeckt. Forscher vermuten, dass diese Inschrift sowie ihre Lage darauf hindeuten, dass armenische Adelige – möglicherweise unter der Führung von König Het'um II. von Armenien – nach ihrem Sieg in der Schlacht von Wādī al-Khaznadār am 22. Dezember 1299 Jerusalem erreichten.

Auch eine Zeichnung eines Skorpions wurde gefunden, vermutlich entstanden, als der muslimische Herrscher Suleiman der Prächtige 1523 das Cenaculum eroberte und in eine Moschee umwandelte.

Berkovich betont, dass die Entdeckungen die bisherigen Annahmen über die Besucher des Abendmahlsaals in Frage stellen. «Zusammen betrachtet geben die Inschriften einzigartige Einblicke in die geografische Herkunft der Pilger», sagte Berkovich in einer Pressemitteilung. «Diese Vielfalt war weitaus grösser als bisher angenommen und geht über die westlich dominierte Forschungsperspektive hinaus.»

Zum Thema:

Aus der Zeit des ersten Tempels: Antike Kultstätte gibt Aufschluss über biblische Praktiken

Schlacht von Megiddo: Archäologen entdecken Hinweise auf Tonscherben

Bibel wird bestätigt: Forschungs-Stand von Archäologie wird völlig verändert